Introduction

- Matériel et outils

- Fichiers

Étape 1 - Préparer le jeu

- Imprimer et plastifier les éléments de jeu.

- Relier le livret de défis et solution à l’aide d’une perforatrice et un anneau métallique.

Étape 2 - Explications du jeu

Le plateau central dispose d’un quadrillage "vide" qui représente une parcelle de terre cultivée située sur un bassin versant en pente, juste au-dessus d’une rivière.

Seize pièces représentent des types de cultures ou des éléments naturels et sont mises à disposition des joueurs. Attention, selon le défi, les joueurs ne peuvent pas utiliser n’importe quelles pièces.

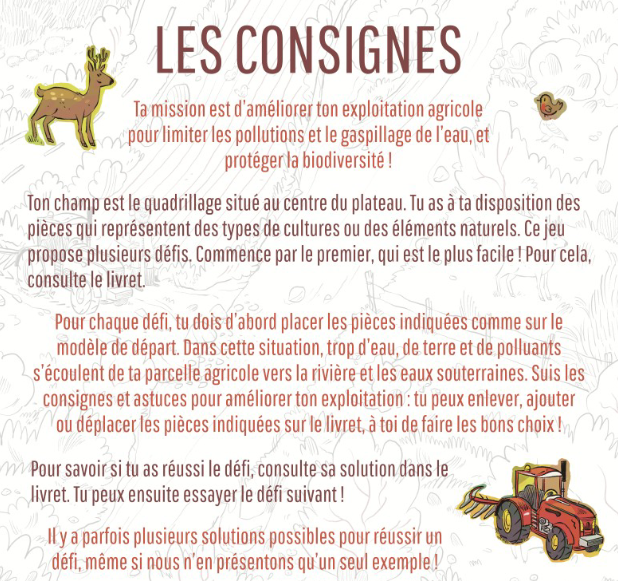

Pour chaque défi, les joueurs commencent par placer les pièces comme sur le modèle pour reconstituer la situation de départ qui pose un problème : trop de terre et de polluants agricoles ruissellent jusque dans la rivière, l’eau est gaspillée, des polluants s’infiltrent dans les eaux souterraines, ce qui dégrade la qualité de l’eau et affecte l’environnement.

Pour réussir chaque défi, les joueurs devront modifier la parcelle agricole pour limiter ses impacts, en n’utilisant que les pièces autorisées mentionnées.

Pour cela, il faut bien lire la consigne qui explique le problème et donne des indices.

On conseille aussi de lire la rubrique "astuce", surtout avec les plus jeunes participant·es, car elle guide un peu plus les joueur·ses.

Attention ! Seules les "pièces autorisées" peuvent être déplacées ou ajoutées sur la parcelle dans chaque défi.

Étape 3 - Phase de jeu

- Lire l’introduction et la consigne du module.

- Prendre le livret des défis et lire le défi n°1 (c’est le plus simple et il est très fortement conseillé de commencer le jeu par ce défi, car il donne des informations utiles pour réussir les défis suivants).

- Placer les pièces comme sur le modèle présenté sur la fiche de "Défi 1- Départ".

- Consulter quelles pièces sont autorisées.

- Ne pas oublier de lire aussi l’astuce (écrite en vert, en plus petit, en bas des fiches).

- Puis se concerter entre joueurs pour trouver une solution, et placer les pièces autorisées comme on le souhaite sur la parcelle agricole modifiée.

Une fois satisfait·es de la nouvelle organisation de leur parcelle cultivée, les joueur·ses peuvent vérifier s’ils ont réussi le défi n°1 en consultant la solution au verso de leur défi à la page "Défi 1- Solution". Celle-ci présente le dessin du placement des pièces (ou un exemple de placement des pièces) qui permet d’atteindre l’objectif fixé en respectant la consigne et les pièces autorisées.

Les fiches "défi-solutions" apportent aussi des informations complémentaires sur les pratiques agricoles présentées et leurs avantages.

Les joueurs peuvent ensuite tenter de réussir le e défi n°2, et ainsi de suite.

À chaque défi, la difficulté et la complexité augmentent un peu. Les joueur·ses devront utiliser de plus en plus de pièces différentes, illustrant plusieurs techniques réelles qui améliorent la biodiversité et limitent les quantités d’eau utilisées, l’érosion des sols, le ruissellement et le transfert de polluants vers les eaux de surface et souterraines.

Comment ça marche ?

Observations : que voit-on ?

En changeant de pratiques agricoles ( sens des sillons, mise en place de haies bocagères, choix des espèces cultivées...), nous nous rendons compte qu'il est possible de réduire l'impact de l'agriculture sur la qualité des cours d'eau.

Applications : dans la vie de tous les jours

Le but de cette activité est de faire connaître des exemples bénéfiques d’évolution des pratiques agricoles dans le cadre des enjeux liés à l’eau.

Cette activité montre un engagement réel et possible des agriculteur·trices pour améliorer la situation et mieux gérer la ressource. Le choix a été fait de ne pas parler d’agriculture biologique ou raisonnée dans le cœur de l’activité pour ne pas s’enfermer dans ce débat complexe (toutes les exploitations et types de cultures ne peuvent pas se convertir). L'idée est plutôt de montrer que l’amélioration des pratiques ne se limite pas à la conversion et de faire comprendre qu’il existe de plus en plus de mesures efficaces. Mesures que les agriculteur·trices sont les premier·ères à les mettre au point, à les tester et à les adopter, souvent avec l’aide de scientifiques, d’associations naturalistes, d’élus, etc.

L’un des défis propose de réduire la quantité de céréales cultivées sur la parcelle pour cultiver d’autres espèces en plus des céréales. Le message n’est évidemment pas qu’il faut arrêter de cultiver des céréales. Cependant, le réchauffement climatique et la diminution des ressources en eau amène logiquement à envisager de répartir certaines cultures très gourmandes en eau différemment sur le territoire. La culture du maïs est souvent citée, car dans un proche avenir, il pourrait être judicieux de limiter sa culture, très consommatrice en eau, dans les régions les plus touchées par les sécheresses.

Vous aimerez aussi

Les expériences qui abordent la notion de sols, d’érosion, de filtration ou d’épuration de l’eau par les sols, leur végétation et leur microfaune peuvent toutes être pertinentes, même si elles ne parlent pas uniquement ou directement d’agriculture. En effet, les types et méthodes de cultures évoluent aussi pour conserver la fertilité, la richesse des sols en organismes utiles et leurs fonctions. À ce titre, l’agriculture durable encourage un retour à des parcelles tirant profit des sols et de la biodiversité pour favoriser une production durable, économiser l’eau, limiter l’érosion et l’usage de produits polluants.

Éléments pédagogiques

Objectifs pédagogiques

- Constater que certaines pratiques agricoles peuvent provoquer une dégradation importante de qualité de l’eau et de l’environnement (pollution par engrais et pesticides, érosion des sols lors des pluies…).

- Comprendre que l’agriculture est actuellement en pleine évolution, la majorité des agriculteurs et des consommateurs souhaitant une agriculture plus respectueuse de l’eau, de la santé humaine et de la biodiversité.

- Découvrir quelques exemples de changements simples et concrets des pratiques agricoles qui permettent réellement de réduire l’impact des cultures sur l’eau et l’environnement.

Pistes pour animer l'expérience

Jeu adapté à partir de 8/9 ans.

Il est conseillé qu’un.e animateur·trice explique le principe et fasse un ou deux défis avec le public.

Il est possible de réaliser en parallèle de l'activité des expériences sur une maquette représentant des champs le long d'une rivière, en utilisant quelques gouttes d'eau colorée pour montrer la dispersion des polluants. Un tutoriel de construction et d'utilisation est disponible dans les fichiers.

N.B : les fiches solutions présentent un seul exemple de solution qui est normalement celle à laquelle devraient aboutir la plupart des joueur·ses, car les astuces et pièces autorisées les guident dans ce sens. Mais il peut exister plusieurs façons de réussir le défi, notamment pour les défis n°3 et n°4 qui permettent de nombreuses combinaisons de cultures. Du moment que le principe est appliqué et que les joueur·ses peuvent justifier que leur choix atteint l’objectif en respectant la consigne (voir ci-dessus), le défi peut être considéré comme réussi !

Sources et ressources

Même si les défis proposés sont volontairement simples pour favoriser un aspect ludique, le choix des pratiques et des espèces du jeu, notamment pour les associations de cultures, s’inspire de l’exemple réel d’une parcelle-test en cours d’étude (2022). Celle-ci a été mise en place et est suivie actuellement par un collectif d’agriculteurs finistériens à Sizun, en collaboration avec l’Université de Bretagne Occidentale (Brest) pour l’amélioration des pratiques, avec deux objectifs phares : préserver la qualité de l’eau et des écosystèmes et augmenter la biodiversité.

Dernière modification 23/10/2025 par user:Geneviève.

Published